2018年,由北京市美儿脊髓性肌萎缩症关爱中心与北京市病痛挑战基金会联合发起倡议,将每年的8月7日设立为“国际SMA关爱日”。

今年是第六个“国际SMA关爱日”,今年的主题是与爱同行,“早”愈新生。

脊髓性肌萎缩症(SMA)是一种由于SMN1基因变异引起的常染色体隐性的运动神经元病,会导致骨骼肌萎缩,机体麻痹,呼吸衰竭和死亡。

![]()

该病是由于位于 5q13.2 的运动神经元存活(survival motor neuron,SMN)1 基因纯合缺失

或者复合杂合变异引起的 SMN 蛋白缺乏或者功能缺陷所致。中国SMA的发病率约为1/10 000,人群中的携带率为1/48~1/42。SMA 的表型十分宽泛,由重到轻可分为 0~ 4 型,不同表型患者的疾病进展和预后及生存存在较大差异。

最常见的是SMN1基因第7 外显子纯合缺失。运动神经元存活基因 2 (survival motor neuron 2,SMN2) 可以编码与SMN1 基因相同的蛋白质,由于第 7 外显子剪接差异, SMN2基因仅表达10%全长SMN蛋白,因此SMN2 基因的拷贝数有助于评估SMA 的病情或预后。

![]()

SMN1基因7号外显子纯合缺失有多种不同检测方法可供选择。筛查一般采用针对7号外显子的定量检测方法,如荧光定量聚合酶链反应(PCR)、多重连接依赖的探针扩增技术(MLPA)、变性高效液相色谱(DHPLC)等。筛查机构选择的筛查方法对于SMN1基因7号外显子纯合缺失的检测敏感性应≥95%,阳性预测值应≥90%

SMA新生儿筛查的质量控制:筛查实验室应建立并重视SMA新生儿筛查的质量控制。

应建立新生儿SMA筛查检测的质量管理体系:

(1)对采用的检测系统的性能进行验证或确认,评估结果与选用的试剂盒操作说明书一致,方可用于临床服务;

(2)实验室应建立适当的室内质量控制规则以监控系统误差和随机误差,做好质量控制记录并定期分析,持续改进;

(3)根据所选用检测试剂盒性能指标与本地检测数据,确定SMN1基因7号外显子纯合缺失筛查的阳性切值,以保证检测敏感性和阳性预测值符合本专家共识的建议。

专家组建议在筛查实践中开展系统性研究,推动建立SMN1基因7号外显子纯合缺失全国性的室间质量评价标准。

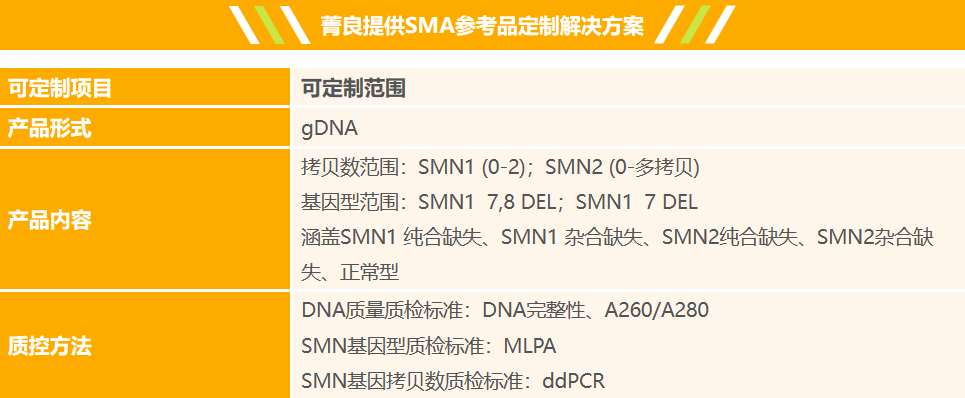

为进一步指导运动神经元存活基因1(SMN1)检测试剂的研发,规范审评工作,国家药监局器审中心组织制定了《运动神经元存活基因1(SMN1)检测试剂注册审查指导原则》。对企业参考品提出明确要求:SMN1拷贝数变异检测试剂的企业参考品主要包括SMN1纯合缺失参考品、SMN1单拷贝参考品、SMN1多拷贝参考品、特异性参考品、检测限参考品和精密度参考品等,可根据预期用途的不同,将相应拷贝数参考品设置为阳性参考品或阴性参考品。设置参考品时应充分考虑SMN1和SMN2之间的相互影响,并至少明确SMN1和SMN2(如适用)拷贝数。 SMA是一种常见的儿童致死性神经系统疾病,具有临床症状严重,致死率高,人群中携带率高的特点。现有的实验技术可以筛查出 SMA携带者,对于夫妻双方均为携带者的高危夫妇建议行遗传咨询和产前诊断,而高风险胎儿应进行 SMN1基因检测,评估后代患病风险,避免SMA患儿的出生,降低SMA的发病率。

客户可以根据自己的需要进行定制,如果有其他基因型或阴性参考品定制需求,可与我们技术服务人员沟通定制需求。

菁良遗传疾病分子检测质控品类型丰富,另可提供地中海贫血gDNA标准品,包含常见的α型、β型地贫突变位点,共计28支阳性样本+3支阴性样本;遗传性耳聋gDNA标准品,包含常见的4个耳聋相关基因GJB2、GJB3、SLC26A4、线粒体12S rRNA;其余多项遗传病可定制,欢迎前来咨询!

[1] 欧阳世佳,瞿宇晋.脊髓性肌萎缩症生物标志物的研究进展[J].中华儿科杂志, 2022, 60(1):4.DOI:10.3760/cma.j.cn112140-20210709-00568.

[2] 杨东铃,阮毅燕.脊髓性肌萎缩症治疗研究进展[J].中国当代儿科杂志, 2022, 24(2):204-209.

[3] 毛姗姗.精准医学时代中国脊髓性肌萎缩症诊治发展之路[J].临床儿科杂志, 2022, 40(3):5.DOI:10.12372/jcp.2022.22e0022.

[4] 中国研究型医院学会神经科学专业委员会, 中国出生缺陷干预救助基金会神经与肌肉疾病防控专项基金组织专家组. 脊髓性肌萎缩症新生儿筛查专家共识(2023版) [J] . 中华医学杂志, 2023, 103(27) : 2075-2081. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20230310-00372.